「血液・骨髄・リンパ系/防御システム・白血球/イントロ/体内の非自己に対する固有の防御システム:記憶」の版間の差分

Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

Soichi.Nakatake (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[Category:血液・骨髄・リンパ系|ケツエキ・コツズイ・リンパケイ]] | [[Category:血液・骨髄・リンパ系|ケツエキ・コツズイ・リンパケイ]] | ||

{{Point| | {{Point|免疫は記憶する。}} | ||

動画と音声での説明: [[メディア:01851.swf|Flash形式]](Win, Mac) / [[メディア:03063.m4v|MP4形式]](iPad) | 動画と音声での説明: [[メディア:01851.swf|Flash形式]](Win, Mac) / [[メディア:03063.m4v|MP4形式]](iPad) | ||

2013年10月14日 (月) 20:32時点における版

| 免疫は記憶する。 |

動画と音声での説明: Flash形式(Win, Mac) / MP4形式(iPad)

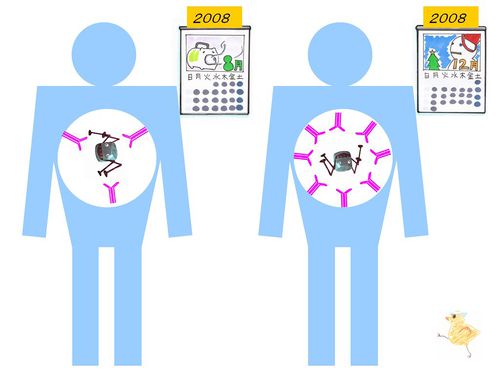

免疫系は記憶するのです。すなわち、ある非自己(異物)に対していったん抗体を生成(産生)すると、その非自己(異物)が消滅して時間がたった後も、その非自己(異物)に対する抗体を少量、生成しつづけるのです。このような状態を「感作された」といいます。

<2度目の侵入>

箱形細菌は1度、ある人体に侵入したら、2度とは来ない...なんてことは当然ありません。1度目の侵入で感作された人体に同じ箱形細菌が2度目の侵入をはたした、としましょう。そこにはすでに箱型細菌に対する抗体があります(上述)。

<2度目の侵入に対する免疫応答>

ある非自己(異物)に対して感作されていると、2回目にその非自己(異物)が入ってくると、1回目よりも多くの抗体が生成(産生)されるのです。これは1回目より効率の高い防御です。

1回目の侵入に対しては抗体が3つ生成され、箱型細菌は90度横転しただけなのに、2回目の侵入に対しては8つの抗体が生成され、細菌は180度回転したイラストになっています。

この性質を利用したのが予防接種です。

Challenge Quiz

ある非自己(異物)が抗体で除去された後、その抗体は まったく生成されなくなる.少量の生成が続く. 大量の生成がつづく 。

特定の細菌は、ある個人に 1度だけ侵入可能である.何度でも侵入する可能性はある 。

ある特定の細菌の2回目の侵入に対して生成される抗体の量は、1回目の量よりも 少ない. 同じ.多い 。

ある特定の細菌に対する2回目の免疫応答(防御)は、1回目 よりも弱い. と同じレベル.よりも強い 。

免疫がある抗原を経験し、その抗原に対する攻撃を効率よく行えるようになった状態を、「感作された」と表現する。 正. 誤

免疫がある抗原(非自己)に感作されると、その抗原(非自己)に対する攻撃の効率は 良くなる. 悪くなる. それほど変わらない 。