「循環器系/心臓/心室の壁、筋/心電図/第4章/第4章の復習」の版間の差分

(ページの作成: ジュンカンキケイ {{QuizTitle}} <GIFT> //LEVEL:3 //RAND 心房脱分極ベクトルループは{~右.=左}下方、やや前方を向く。 //LE...) |

編集の要約なし |

||

| 55行目: | 55行目: | ||

//RAND | //RAND | ||

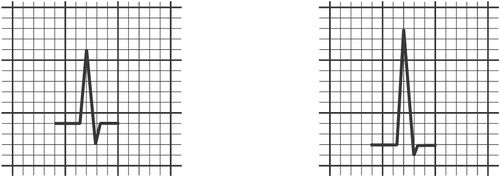

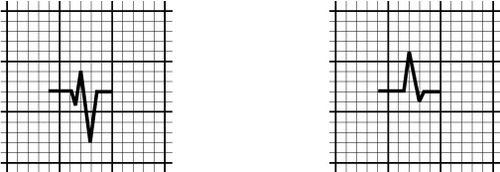

次の心電図における電気軸は約{~0.~45.=65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である) | 次の心電図における電気軸は約{~0.~45.=65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である) | ||

[[画像:00070.jpg| | [[画像:00070.jpg|500px|none]] | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

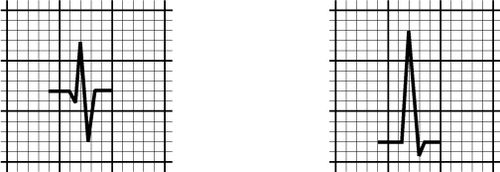

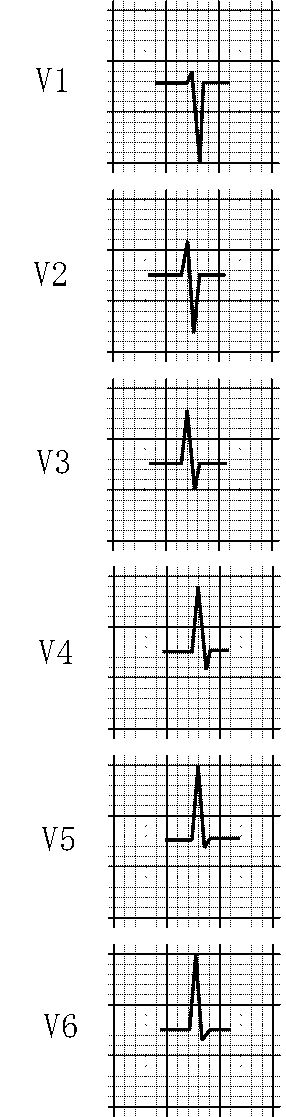

次の心電図における電気軸は約{~0.~45.~65.=90.~135}度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である) | 次の心電図における電気軸は約{~0.~45.~65.=90.~135}度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である) | ||

[[画像:00071.jpg| | [[画像:00071.jpg|500px|none]] | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

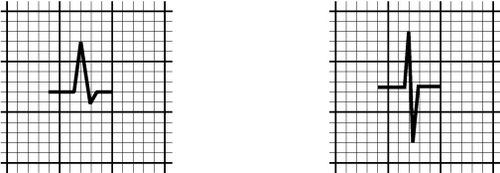

次の心電図における電気軸は約{=0.~45.~65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | 次の心電図における電気軸は約{=0.~45.~65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | ||

[[画像:00072.jpg| | [[画像:00072.jpg|500px|none]] | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

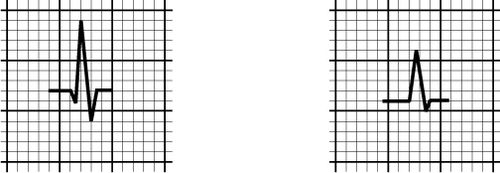

次の心電図における電気軸は約{~0.=45.~65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | 次の心電図における電気軸は約{~0.=45.~65.~90.~135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | ||

[[画像:00073.jpg| | [[画像:00073.jpg|500px|none]] | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

次の心電図における電気軸は約{~0.~45.~65.~90.=135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | 次の心電図における電気軸は約{~0.~45.~65.~90.=135}度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である) | ||

[[画像:00074.jpg| | [[画像:00074.jpg|500px|none]] | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

2014年3月23日 (日) 14:56時点における版

Challenge Quiz

心房脱分極ベクトルループは 右.左 下方、やや前方を向く。

心房脱分極ベクトルループにより P. QRS. T 波が観察され、胸部誘導では V1.V6 誘導で診断しやすい。

心室筋で最初に脱分極するのは 右心室筋. 左心室筋.心室中隔 である。このときの心臓ベクトルは 右. 左 上.下 前. 後 方を向く。

中隔が脱分極するときの心臓ベクトルにより、「中隔性 P. Q. R. S. T 波」が第 I. III 誘導、 aVL. aVF 誘導、 V1とV2.V5とV6 誘導にみとめられる。

PQ(またはPR). QRS. QT 間隔は房室伝導時間を反映する。

心室筋の脱分極による陽性電位は、心室壁の 内側部分から外側部分. 外側部分から内側部分 へ広がる。

心室筋脱分極中の電気ベクトルは、心室壁の 内側部分から外側部分. 外側部分から内側部分 へ向かう。

心室壁の厚い左心室は右心室より 右.左 前.後 方にある。

心室脱分極ベクトルループはおもに左下後方に広がり、ベクトルループにより P.QRS. ST. T 波が観察できる。

電気軸とは、心室脱分極ベクトルループの 前額面. 横断面 上の'平均ベクトル'の 角度. 大きさ である。

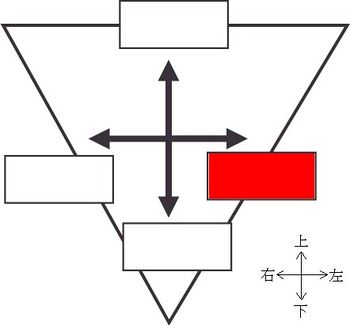

下図の赤い部分は、電気軸測定の基準で、 -90.0. +90. +180 度である。

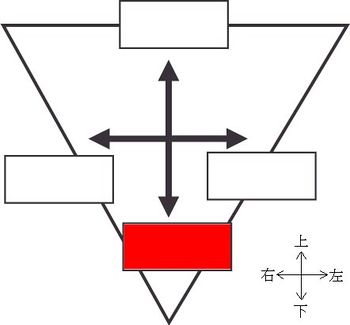

下図の赤い部分は、電気軸測定の基準で、 -90. 0.+90. +180 度である。

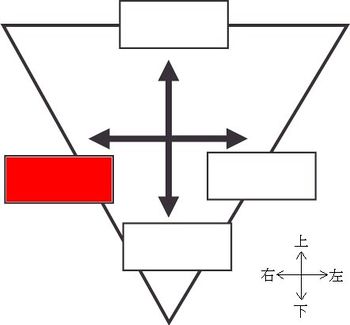

下図の赤い部分は、電気軸測定の基準で、 -90. 0. +90.+180 度である。

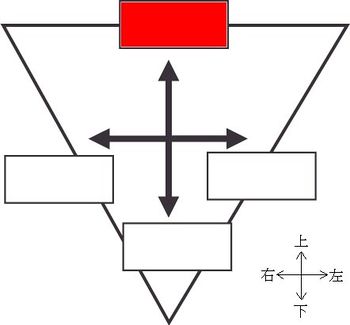

下図の赤い部分は、電気軸測定の基準で、 -90. 0. +90. +180 度である。

心室脱分極ベクトルループの前額面上の'平均ベクトル'は、通常 右.左 上.下 方を向く。

次の心電図における電気軸は約 0. 45.65. 90. 135 度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である)

次の心電図における電気軸は約 0. 45. 65.90. 135 度である。(左図は第I誘導,右図はaVF誘導である)

次の心電図における電気軸は約 0. 45. 65. 90. 135 度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である)

次の心電図における電気軸は約 0.45. 65. 90. 135 度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である)

次の心電図における電気軸は約 0. 45. 65. 90.135 度である。(左図は第I誘導、右図はaVF誘導である)

V1誘導では心室脱分極ベクトルループは、主として大きな 陰性(S)波. 陽性(R)波 として観察される。

V6誘導では心室脱分極ベクトルループは、主として大きな 陰性(S)波.陽性(R)波 として観察される。

電気軸.移行帯 とは、胸部誘導(V1〜V6)でR波の高さとS波の深さとが等しい誘導である。

移行帯の方向と、心室脱分極ベクトルループの横断面上の'平均ベクトル'の方向とは、 直交. 平行 している。

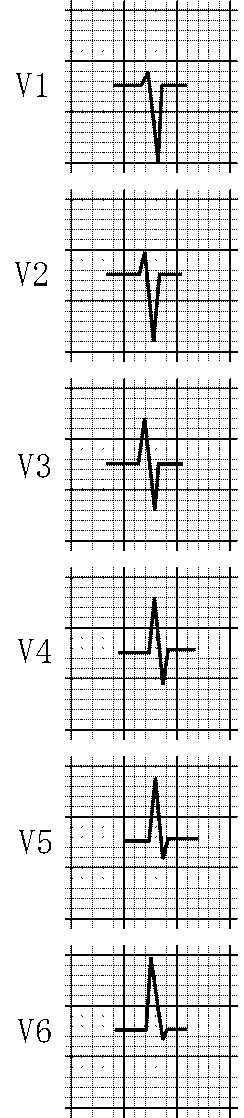

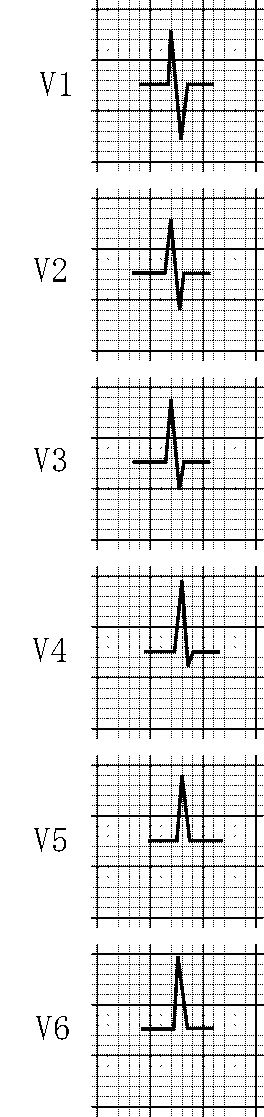

次の心電図における移行帯はどの誘導か。 V1誘導. V1誘導とV2誘導の間. V2誘導.V2誘導とV3誘導の間. V3誘導. V3誘導とV4誘導の間. V4誘導. V4誘導とV5誘導の間. V5誘導. V5誘導とV6誘導の間. V6誘導

次の心電図における移行帯はどの誘導か。 V1誘導. V1誘導とV2誘導の間. V2誘導. V2誘導とV3誘導の間.V3誘導. V3誘導とV4誘導の間. V4誘導. V4誘導とV5誘導の間. V5誘導. V5誘導とV6誘導の間. V6誘導

次の心電図における移行帯はどの誘導か。 V1誘導. V1誘導とV2誘導の間. V2誘導. V2誘導とV3誘導の間. V3誘導. V3誘導とV4誘導の間. V4誘導. V4誘導とV5誘導の間. V5誘導. V5誘導とV6誘導の間. V6誘導

全心室筋が脱分極しプラトーを形成すると、全心室の細胞内電位は一様に陽性になり、 顕著なQRS波.平坦なST部分 が観察される。

心室筋の再分極による陰性電位は心室壁の 内側部分から外側部分.外側部分から内側部分 へ広がる。

心室筋再分極中の電気ベクトルは、心室壁の 内側部分から外側部分. 外側部分から内側部分 へ向かう。

心室再分極ベクトルループは 右.左 上.下 前.後 方に広がる。

心室筋再分極ベクトルループは、第I、第II、V4〜V6誘導で 陽性. 陰性 である P. QRS.T 波として観察される。