「Test/テストページ」の版間の差分

編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ | [[ファイル:04730.jpg|alt=04730.jpg|left|400px]] | ||

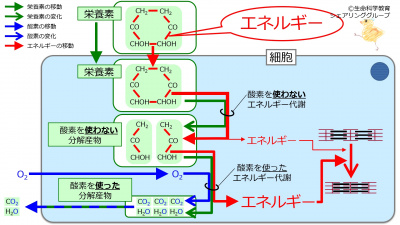

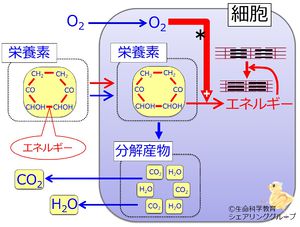

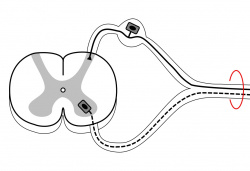

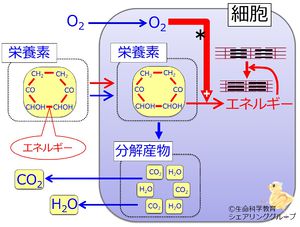

酸素(O<sub>2</sub>)と栄養素とが細胞外から細胞へ供給されます。栄養素には、原子をひとつに結合させている化学的エネルギーがあり、栄養素が細胞内に入る(青い横向き矢印)ことにより、栄養素の化学的エネルギー(栄養素内の赤い線)も細胞の中に入ります(細胞外から細胞内への赤い矢印)。 | |||

しかし、エネルギーが栄養素のなかにある状態では、細胞がそれを使って活動することはできません。 栄養素の原子をひとつに結合させている化学的エネルギーを細胞は「取り出す」(細胞内の赤い横向き矢印)のです。これにより、栄養素は分解され、小さい分解産物になります(細胞内の下向きの青い矢印)。これがエネルギー代謝であり、取り出されたエネルギーを使って、細胞は活動します。酸素があると、エネルギー代謝の効率が高くなり、栄養素は二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)と水(H<sub>2</sub>O)まで分解され、細胞内から放出されます。しかし、エネルギーが栄養素のなかにある状態では、細胞がそれを使って活動することはできません。 栄養素の原子をひとつに結合させている化学的エネルギーを細胞は「取り出す」(細胞内の赤い横向き矢印)のです。これにより、栄養素は分解され、小さい分解産物になります(細胞内の下向きの青い矢印)。これがエネルギー代謝であり、取り出されたエネルギーを使って、細胞は活動します。酸素があると、エネルギー代謝の効率が高くなり、栄養素は二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)と水(H<sub>2</sub>O)まで分解され、細胞内から放出されます。 | |||

<br style="clear:both;" /> | |||

{{QuizTitle}} | {{QuizTitle}} | ||

<GIFT> | <GIFT> | ||

| 19行目: | 11行目: | ||

//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||

//RAND | //RAND | ||

図中の*印が示しているのは{=栄養素からのエネルギーの取り出し.~栄養素の分解.~酸素によるエネルギー代謝の促進.~筋の収縮たんぱくの収縮.~細胞による酸素の取り込み}である。 | |||

[[画像:クイズ1.jpg|300px|right]] | |||

//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||

//RAND | //RAND | ||

図中の*印が示しているのは{~栄養素からのエネルギーの取り出し.=栄養素の分解.~酸素によるエネルギー代謝の促進.~筋の収縮たんぱくの収縮.~細胞による酸素の取り込み}である。 | |||

//LEVEL: | [[画像:クイズ2.jpg|300px|right]] | ||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

図中の*印が示しているのは{~栄養素からのエネルギーの取り出し.~栄養素の分解.=酸素によるエネルギー代謝の促進.~筋の収縮たんぱくの収縮.~細胞による酸素の取り込み}である。 | |||

[[画像:クイズ3.jpg|300px|right]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

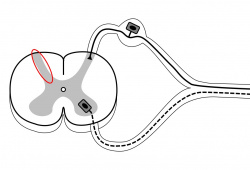

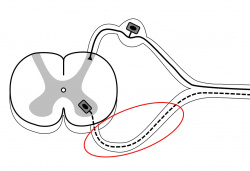

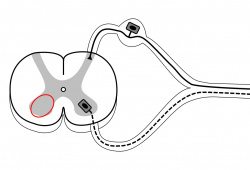

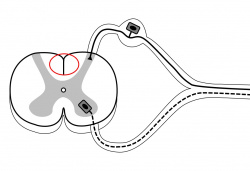

この図の赤印がついているのは{~前角.~側索.=前根.~脳神経.~後索.~後角.~後根.~脊髄神経.~前索}である。 | |||

[[画像:04211.jpg|alt=04211.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

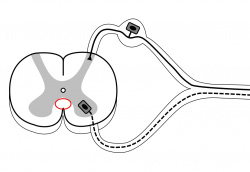

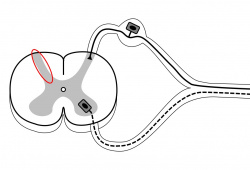

この図の赤印がついているのは{~前角.~前根.=後根.~後角.~脳神経.~後索.~側索.~前索.~脊髄神経}である。 | |||

[[画像:04212.jpg|alt=04212.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

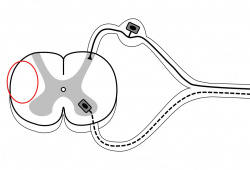

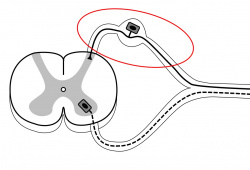

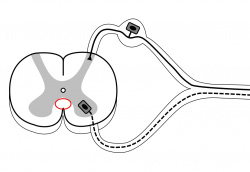

この図の赤印がついているのは{~脊髄神経.~後角.~後索.~前索.~側索.=前角.~前根.~後根.~脳神経}である。 | |||

[[画像:04213.jpg|alt=04213.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

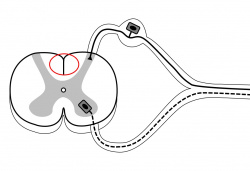

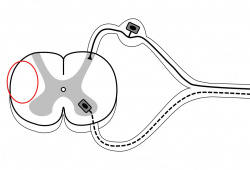

この図の赤印がついているのは{~脊髄神経.=後角.~側索.~前根.~前角.~前索.~後索.~脳神経.~後根}である。 | |||

[[画像:04214.jpg|alt=04214.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~側索.~後角.~前根.~後索.~前角.~脊髄神経.=前索.~後根.~脳神経}である。 | |||

[[画像:04215.jpg|alt=04215.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | |||

//RAND | //RAND | ||

この図の赤印がついているのは{~脳神経.=側索.~後索.~前根.~前索.~後根.~後角.~脊髄神経.~前角}である。 | |||

[[画像:04216.jpg|alt=04216.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||

//RAND | //RAND | ||

この図の赤印がついているのは{~後根.~前根.~後角.=後索.~側索.~前索.~脊髄神経.~脳神経.~前角}である。 | |||

[[画像: | [[画像:04217.jpg|alt=04217.jpg|none|250px]] | ||

//LEVEL:2 | //LEVEL:2 | ||

//RAND | //RAND | ||

この図の赤印がついているのは{~前根.~前角.~後索.~前索.~後角.~後根.~脳神経.~側索.=脊髄神経}である。 | |||

[[画像:04218.jpg|alt=04218.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

図中の*印が示しているのは{~栄養素からのエネルギーの取り出し.~栄養素の分解.=酸素によるエネルギー代謝の促進.~筋の収縮たんぱくの収縮.~細胞による酸素の取り込み}である。 | |||

[[画像:クイズ3.jpg|300px|right]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~前角.~側索.=前根.~脳神経.~後索.~後角.~後根.~脊髄神経.~前索}である。 | |||

[[画像:04211.jpg|alt=04211.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~前角.~前根.=後根.~後角.~脳神経.~後索.~側索.~前索.~脊髄神経}である。 | |||

[[画像:04212.jpg|alt=04212.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~脊髄神経.~後角.~後索.~前索.~側索.=前角.~前根.~後根.~脳神経}である。 | |||

[[画像:04213.jpg|alt=04213.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~脊髄神経.=後角.~側索.~前根.~前角.~前索.~後索.~脳神経.~後根}である。 | |||

[[画像:04214.jpg|alt=04214.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~側索.~後角.~前根.~後索.~前角.~脊髄神経.=前索.~後根.~脳神経}である。 | |||

[[画像:04215.jpg|alt=04215.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~脳神経.=側索.~後索.~前根.~前索.~後根.~後角.~脊髄神経.~前角}である。 | |||

[[画像:04216.jpg|alt=04216.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~後根.~前根.~後角.=後索.~側索.~前索.~脊髄神経.~脳神経.~前角}である。 | |||

[[画像:04217.jpg|alt=04217.jpg|none|250px]] | |||

//LEVEL:3 | |||

//RAND | |||

この図の赤印がついているのは{~前根.~前角.~後索.~前索.~後角.~後根.~脳神経.~側索.=脊髄神経}である。 | |||

[[画像:04218.jpg|alt=04218.jpg|none|250px]] | |||

</GIFT> | </GIFT> | ||

2014年2月4日 (火) 13:41時点における版

酸素(O2)と栄養素とが細胞外から細胞へ供給されます。栄養素には、原子をひとつに結合させている化学的エネルギーがあり、栄養素が細胞内に入る(青い横向き矢印)ことにより、栄養素の化学的エネルギー(栄養素内の赤い線)も細胞の中に入ります(細胞外から細胞内への赤い矢印)。

しかし、エネルギーが栄養素のなかにある状態では、細胞がそれを使って活動することはできません。 栄養素の原子をひとつに結合させている化学的エネルギーを細胞は「取り出す」(細胞内の赤い横向き矢印)のです。これにより、栄養素は分解され、小さい分解産物になります(細胞内の下向きの青い矢印)。これがエネルギー代謝であり、取り出されたエネルギーを使って、細胞は活動します。酸素があると、エネルギー代謝の効率が高くなり、栄養素は二酸化炭素(CO2)と水(H2O)まで分解され、細胞内から放出されます。しかし、エネルギーが栄養素のなかにある状態では、細胞がそれを使って活動することはできません。 栄養素の原子をひとつに結合させている化学的エネルギーを細胞は「取り出す」(細胞内の赤い横向き矢印)のです。これにより、栄養素は分解され、小さい分解産物になります(細胞内の下向きの青い矢印)。これがエネルギー代謝であり、取り出されたエネルギーを使って、細胞は活動します。酸素があると、エネルギー代謝の効率が高くなり、栄養素は二酸化炭素(CO2)と水(H2O)まで分解され、細胞内から放出されます。

Challenge Quiz

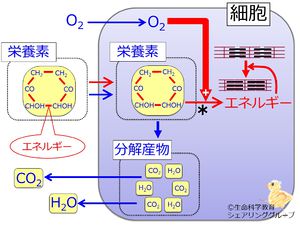

図中の*印が示しているのは 栄養素からのエネルギーの取り出し. 栄養素の分解. 酸素によるエネルギー代謝の促進. 筋の収縮たんぱくの収縮. 細胞による酸素の取り込み である。

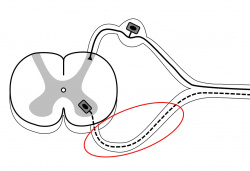

図中の*印が示しているのは 栄養素からのエネルギーの取り出し.栄養素の分解. 酸素によるエネルギー代謝の促進. 筋の収縮たんぱくの収縮. 細胞による酸素の取り込み である。

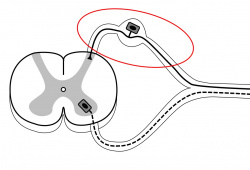

図中の*印が示しているのは 栄養素からのエネルギーの取り出し. 栄養素の分解.酸素によるエネルギー代謝の促進. 筋の収縮たんぱくの収縮. 細胞による酸素の取り込み である。

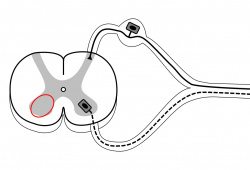

この図の赤印がついているのは 前角. 側索.前根. 脳神経. 後索. 後角. 後根. 脊髄神経. 前索 である。

この図の赤印がついているのは 前角. 前根.後根. 後角. 脳神経. 後索. 側索. 前索. 脊髄神経 である。

この図の赤印がついているのは 脊髄神経. 後角. 後索. 前索. 側索.前角. 前根. 後根. 脳神経 である。

この図の赤印がついているのは 脊髄神経.後角. 側索. 前根. 前角. 前索. 後索. 脳神経. 後根 である。

この図の赤印がついているのは 側索. 後角. 前根. 後索. 前角. 脊髄神経.前索. 後根. 脳神経 である。

この図の赤印がついているのは 脳神経.側索. 後索. 前根. 前索. 後根. 後角. 脊髄神経. 前角 である。

この図の赤印がついているのは 後根. 前根. 後角.後索. 側索. 前索. 脊髄神経. 脳神経. 前角 である。

この図の赤印がついているのは 前根. 前角. 後索. 前索. 後角. 後根. 脳神経. 側索.脊髄神経 である。

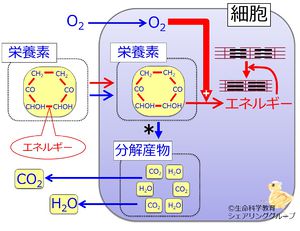

図中の*印が示しているのは 栄養素からのエネルギーの取り出し. 栄養素の分解.酸素によるエネルギー代謝の促進. 筋の収縮たんぱくの収縮. 細胞による酸素の取り込み である。

この図の赤印がついているのは 前角. 側索.前根. 脳神経. 後索. 後角. 後根. 脊髄神経. 前索 である。

この図の赤印がついているのは 前角. 前根.後根. 後角. 脳神経. 後索. 側索. 前索. 脊髄神経 である。

この図の赤印がついているのは 脊髄神経. 後角. 後索. 前索. 側索.前角. 前根. 後根. 脳神経 である。

この図の赤印がついているのは 脊髄神経.後角. 側索. 前根. 前角. 前索. 後索. 脳神経. 後根 である。

この図の赤印がついているのは 側索. 後角. 前根. 後索. 前角. 脊髄神経.前索. 後根. 脳神経 である。

この図の赤印がついているのは 脳神経.側索. 後索. 前根. 前索. 後根. 後角. 脊髄神経. 前角 である。

この図の赤印がついているのは 後根. 前根. 後角.後索. 側索. 前索. 脊髄神経. 脳神経. 前角 である。

この図の赤印がついているのは 前根. 前角. 後索. 前索. 後角. 後根. 脳神経. 側索.脊髄神経 である。