「循環器系/調節/中枢性(神経性)調節(心臓血管反射)/血圧の変動に対する反応/促進要因」の版間の差分

ナビゲーションに移動

検索に移動

(ページの作成: ジュンカンキケイ 動画と音声での説明 alt=02214.jpg|left|400px 塩分摂取...) |

編集の要約なし |

||

| 22行目: | 22行目: | ||

<GIFT> | <GIFT> | ||

::チャレンジクイズ:: | ::チャレンジクイズ:: | ||

//LEVEL:3 | //LEVEL:3 | ||

//RAND | //RAND | ||

(食塩摂取などにより)血圧が上昇すると、反射的に心機能(心収縮力、心拍数)は{=低下 | (食塩摂取などにより)血圧が上昇すると、反射的に心機能(心収縮力、心拍数)は{=低下~亢進}する。 | ||

</GIFT> | </GIFT> | ||

2014年11月18日 (火) 22:15時点における最新版

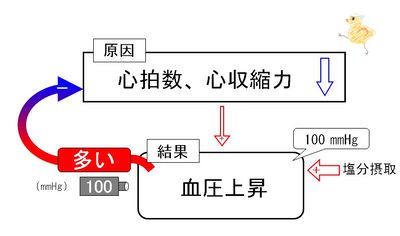

塩分摂取などにより、血圧は120 mmHgなどになります。これは、セットポイントの100 mmHgより血圧の上昇が多すぎる状態であり、調節が必要です。

「結果」が多い場合、負のフィードバックでは、結果を促進する原因を少なくします。つまり、心拍数、心収縮力は抑制されます。

この調節により、心拍数、心収縮力が少なくなり、「血圧上昇」の促進作用は少なくなり、血圧がセットポイントである100 mmHgに低下します。

塩分摂取は、血圧上昇の促進要因であり、循環系からの促進を少なくする調節により、血圧のホメオスターシスを保っているわけです。

Challenge Quiz

1.

(食塩摂取などにより)血圧が上昇すると、反射的に心機能(心収縮力、心拍数)は 低下 亢進 する。