「養護教諭/概要/フィジカルアセスメントの基本技術」の版間の差分

編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

養護教諭の行うフィジカルアセスメントは、子どもに侵襲を与えるものではありません。<br> | |||

アセスメントの際に用いる基本的な技術は、問診・視診・触診・打診・聴診、つまり「保健室でできること」です。<br><br> | |||

'''<p style="background-color:skyblue;"> 問診</p>'''<br> | |||

問診は、主訴や現病歴、既往歴、家族歴、生活様式などの情報を得る方法です。<br> | |||

''' | '''【問診時の留意点】'''<br> | ||

・問診の雰囲気<br> | |||

子どもが話しやすいように、養護教諭は、外見、声、話し方、距離などに気をつけましょう。<br> | |||

・受容的で、緊張させない聞き方や観察<br> | |||

自尊心や非言語的コミュニケーション(視線・身振り、表情、態度等)にも配慮し、カウンセリング的対応を行いましょう。<br> | |||

''' | '''《問診内容》'''<br> | ||

[[ファイル:図-概要-問診内容.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | |||

主訴・現病歴は必ず確認し、必要に応じて既往歴・家族歴・生活様式を確認しましょう。<br><br> | |||

'''<p style="background-color:skyblue;"> 視診</p>'''<br> | |||

視診は、主に視覚を用いて、身体の形態や機能に異常がないか、疾患などの徴候が現れていないか注意深く観察する方法です。<br> | |||

子どもに会った瞬間から、子どもに関わっている間、継続して行われます。<br> | |||

目に入ってくる情報を見るだけでなく、その後に収集すべき情報を明確にするために、意図的に観察をすることが必要です。<br> | |||

''' | '''【視診時の留意点】'''<br> | ||

・「いつもと違う」といった、第一印象の直感的な観察と、目的を持って、あらかじめ決められた順序にそって観察する系統的観察があります。<br> | |||

・訴えのある部位の視診だけでなく、意識状態や体位・姿勢、服装やにおいなど、聴覚や嗅覚も用いて、全身の状態も観察しましょう。<br> | |||

・異常部位の「大きさ」「形」「色」「位置」「左右対称性」に留意して観察しましょう。<br><br> | |||

[[ファイル: | '''<p style="background-color:skyblue;"> 打診</p>'''<br> | ||

打診は、皮膚の表面を叩いて、その下にある臓器に振動を与え、生じた音を聞き取って内部の状態を把握する方法です。<br> | |||

音や振動から、臓器の大きさ、位置、状況を推測することができます。<br> | |||

打診には、いくつかの方法があります。<br> | |||

'''①直接打診法'''<br> | |||

直接、体表面を1指または2指で叩く。<br> | |||

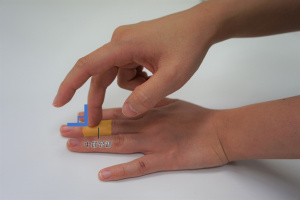

'''②間接打診法'''<br> | |||

利き手と反対の中指を皮膚に密着させる。<br> | |||

利き手の中指、もしくは示指と中指の二指を軽く曲げ、叩かれる指の中節骨部に直角に当たるように、手首のスナップをきかせて、素早く2回叩く。叩いた後は、素早く離す。<br> | |||

[[ファイル:図-概要-間接打診法.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | <br style="clear:both;" /><br> | ||

'''③叩打法'''<br> | |||

< | 軽くこぶしを作り、その側面で皮膚に当てたもう一方の手背を叩く。<br><br> | ||

// | '''<p style="background-color:skyblue;"> 触診</p>'''<br> | ||

触診は、手で直接触れて、皮膚表面やその内部の状態を把握する方法です。<br> | |||

手は、部位によって感覚に対する感受性が異なります。<br> | |||

何を把握したいかによって、手の部位を使い分けましょう。<br> | |||

'''《触診に用いる手の部位》'''<br> | |||

[[ファイル:図-概要-触診に用いる手の部位.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | |||

'''【触診時の留意点】'''<br> | |||

・爪を短く切り、手荒れに注意しましょう。<br> | |||

・触れるときは冷感を与えないよう、手を温めておくなどの配慮をしましょう。<br><br> | |||

'''<p style="background-color:skyblue;"> 聴診</p>'''<br> | |||

聴診は、聴診器を用いて、身体内部から発生する音(呼吸音・心音・腸蠕動音など)を聴いて、その状態を推測する方法です。<br> | |||

'''《聴診器の構造》'''<br> | |||

'''・膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)'''<br> | |||

[[ファイル:図-概要-聴診器の構造.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | |||

[[ファイル:図-概要-聴診器の構造膜面ベル面.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | |||

'''《聴診器の使い方》'''<br> | |||

'''・膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)'''<br> | |||

[[ファイル:図-概要-膜型とベル型の特徴.jpg|300px|left]] | |||

<br style="clear:both;" /><br> | |||

'''・膜型・ベル型一体型の聴診器(シングル)の使い方'''<br> | |||

チェストピースを押さえる力によって膜型とベル型を調節できます。<br> | |||

・強く当てる→膜型<br> | |||

・弱く当てる→ベル型<br> | |||

*「膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)」や「膜型・ベル型一体型の聴診器(シングル)」の他に、近年では「電子聴診器」があります。<br> | |||

< | '''【聴診時の留意点】'''<br> | ||

・子どもに聴診器を当てる前に、当てる面が冷たくないかを触って確認し、冷たい場合には手のひらで温めてから使用しましょう。<br> | |||

・聴診器の使用後には、感染予防のためイヤーピースとチェストピースをアルコール綿で消毒しましょう。<br> | |||

2019年11月10日 (日) 18:24時点における最新版

養護教諭の行うフィジカルアセスメントは、子どもに侵襲を与えるものではありません。

アセスメントの際に用いる基本的な技術は、問診・視診・触診・打診・聴診、つまり「保健室でできること」です。

問診

問診は、主訴や現病歴、既往歴、家族歴、生活様式などの情報を得る方法です。

【問診時の留意点】

・問診の雰囲気

子どもが話しやすいように、養護教諭は、外見、声、話し方、距離などに気をつけましょう。

・受容的で、緊張させない聞き方や観察

自尊心や非言語的コミュニケーション(視線・身振り、表情、態度等)にも配慮し、カウンセリング的対応を行いましょう。

《問診内容》

主訴・現病歴は必ず確認し、必要に応じて既往歴・家族歴・生活様式を確認しましょう。

視診

視診は、主に視覚を用いて、身体の形態や機能に異常がないか、疾患などの徴候が現れていないか注意深く観察する方法です。

子どもに会った瞬間から、子どもに関わっている間、継続して行われます。

目に入ってくる情報を見るだけでなく、その後に収集すべき情報を明確にするために、意図的に観察をすることが必要です。

【視診時の留意点】

・「いつもと違う」といった、第一印象の直感的な観察と、目的を持って、あらかじめ決められた順序にそって観察する系統的観察があります。

・訴えのある部位の視診だけでなく、意識状態や体位・姿勢、服装やにおいなど、聴覚や嗅覚も用いて、全身の状態も観察しましょう。

・異常部位の「大きさ」「形」「色」「位置」「左右対称性」に留意して観察しましょう。

打診

打診は、皮膚の表面を叩いて、その下にある臓器に振動を与え、生じた音を聞き取って内部の状態を把握する方法です。

音や振動から、臓器の大きさ、位置、状況を推測することができます。

打診には、いくつかの方法があります。

①直接打診法

直接、体表面を1指または2指で叩く。

②間接打診法

利き手と反対の中指を皮膚に密着させる。

利き手の中指、もしくは示指と中指の二指を軽く曲げ、叩かれる指の中節骨部に直角に当たるように、手首のスナップをきかせて、素早く2回叩く。叩いた後は、素早く離す。

③叩打法

軽くこぶしを作り、その側面で皮膚に当てたもう一方の手背を叩く。

触診

触診は、手で直接触れて、皮膚表面やその内部の状態を把握する方法です。

手は、部位によって感覚に対する感受性が異なります。

何を把握したいかによって、手の部位を使い分けましょう。

《触診に用いる手の部位》

【触診時の留意点】

・爪を短く切り、手荒れに注意しましょう。

・触れるときは冷感を与えないよう、手を温めておくなどの配慮をしましょう。

聴診

聴診は、聴診器を用いて、身体内部から発生する音(呼吸音・心音・腸蠕動音など)を聴いて、その状態を推測する方法です。

《聴診器の構造》

・膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)

《聴診器の使い方》

・膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)

・膜型・ベル型一体型の聴診器(シングル)の使い方

チェストピースを押さえる力によって膜型とベル型を調節できます。

・強く当てる→膜型

・弱く当てる→ベル型

*「膜型・ベル型の両面構造の聴診器(ダブル)」や「膜型・ベル型一体型の聴診器(シングル)」の他に、近年では「電子聴診器」があります。

【聴診時の留意点】

・子どもに聴診器を当てる前に、当てる面が冷たくないかを触って確認し、冷たい場合には手のひらで温めてから使用しましょう。

・聴診器の使用後には、感染予防のためイヤーピースとチェストピースをアルコール綿で消毒しましょう。